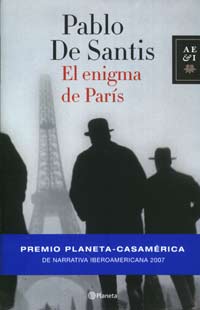

El enigma de París

EL ENIGMA DE PARÍS

Pablo de Santis

Planeta

Surgió Truman Capote, como de la nada, luciendo un aparatoso abrigo de piel de conejo. Tras el apagón, la tormenta de luces de colores había descubierto su grotesca figura en un extremo de la mesa, como presidiéndola, provocando el estupor de aquellos que se habían reunido alrededor de la misma y no habían advertido su presencia. Cinco detectives -“los mejores del mundo”, apostillaba una jocosa voz en off- invitados a una mansión en pos de una prometedora sesión de cena y crimen de la que Capote sería el anfitrión.

Pocas veces el enfant terrible norteamericano abandonó el papel de dramaturgo y guionista para colocarse frente a la cámara, quizás la más recordada sea ésta, su encarnación del retorcido millonario Lionel Twain en Un cadáver a los postres.

Salvando las distancias, Pablo de Santis ha hecho en la literatura lo que el genial Capote en el cine, es decir, reunir a los más célebres representantes del oficio para ponerlos a prueba, para desmitificarlos. Se trata, por tanto, de un punto de partida no excesivamente original, pese a que la película estaba planteada como una parodia del género, y la novela de de Santis como un homenaje. Sin embargo, el autor argentino va más allá, no serán cinco sino doce los elegidos y no será una mansión perdida en el mapa sino la capital francesa el lugar del encuentro. Es el París de 1889, una ciudad agitada por la inminente inauguración de la Exposición Universal y la culminación de un proyecto faraónico, la Torre Eiffel, que acumula centenares de detractores y enemigos a los dos lados del Sena. La intención de los Doce Detectives –así se denomina la sociedad que han formado- es la de instruir al público de la Exposición sobre el oficio de investigador, haciendo públicos, por primera vez, sus métodos de trabajo y sus casos más conocidos.

Pero no se lleve el lector a engaño, no se trata de una obra coral, el peso de la narración corre a cargo de Sigmundo Salvatrio, aprendiz de detective enviado a París desde Buenos Aires por su maestro, ya inválido y decepcionado con el oficio. Salvatrio será testigo de la rivalidad existente entre los miembros de la sociedad y los recelos de los detectives por confesar sus técnicas de investigación, pero no tendrá el tiempo suficiente para instalarse en la ciudad cuando uno de los doce aparezca muerto a los pies de la Torre.

De la breve biografía que sobre de Santis se incluye en una de las solapas de la novela pueden rescatarse dos datos que quedan perfectamente reflejados en la redacción de El enigma de París. Para comenzar, su consagración al público juvenil gracias a una serie de novelas que le han valido, además, varios premios. Un trabajo que ha sabido combinar con el de guionista de historietas y cómics.

Gracias al primero, de Santis ha desarrollado una gran habilidad para describir personajes, la mayoría de ellos procedentes de un mismo estereotipo, destinados a facilitar al lector su construcción mental. Del segundo ha heredado su esteticismo, su capacidad para crear escenas visualmente atractivas y reflejar, de ese modo, la estética de la época.

Por el contrario, el escritor argentino no ha sabido dar vida a sus personajes por medio del diálogo. Quizás doce sea un número demasiado pretencioso, el caso es que ninguno de ellos posee una voz independiente, y comparten, además, el mismo discurso, profundamente contemplativo y filosófico, que acaba por saturar al lector. Asimismo, ha rechazado una de las características inherentes al guión de cómic: la brevedad y contundencia, con lo cual el desarrollo de la trama se ve entorpecido por varios pasajes, claramente prescindibles, cuya única función parece ser la de aumentar el grosor de la obra.

Sin embargo, el principal desequilibrio está en el ritmo, la novela tiene ciertos altibajos en la narración y en ellos se siente el entusiasmo de su autor. Quizás el problema se encuentra en la génesis de El enigma de París, el planteamiento de la obra como un homenaje a un género, una novela que a la vez fuera todas. De Santis creyó conseguirlo con el relato de los casos más célebres de sus personajes, claramente inspirados en los redactados por Doyle, Christie, Highsmith, Chesterton... y en los que pretende demostrar la definición de “enigma” para cada uno de ellos. El resultado es un pastiche que sí reúne todos los elementos que han hecho de la novela de intriga y de detectives de consumo adictivo (una trama bien construida, ciertas dosis de tensión entre los personajes, algún toque esotérico...), pero deriva en un conjunto recargado y empalagoso que, por momentos, parece no convencer siquiera a su propio autor.

En contraposición a ese agotamiento, de Santis pone en práctica una de sus armas más efectivas: la adicción que ejerce sobre el lector. Se vale para ello de la dosificación de las revelaciones, la creación de nuevas intrigas y muertes, y la expectación causada por la evolución de su protagonista, Sigmundo, a lo largo de la narración. Se sirve, también, de la belleza, la de su prosa algo clásica, la de sus metáforas y la de las lúcidas reflexiones de sus personajes. Pero nada de ello consigue suavizar el sabor final, más bien agridulce, de esta novela de detectives con pretensiones de intérpretes de la vida.

Á. Vicente Palazón

0 comentarios